🌿 訪問支援のご案内

私たちは、日本全国どこへでもご依頼があればご自宅に訪問し、

お子さんやご家族と直接お会いしてサポートを行っています。

毎年3月・4月は、季節の変わり目とともに環境が大きく変化する時期です。

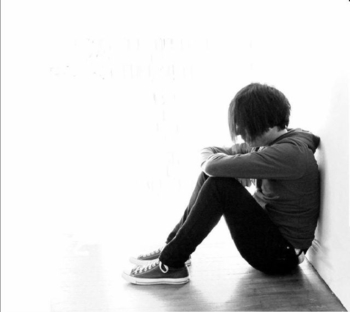

ひきこもりや不登校の状態にあるお子さんが、

「このままでいいのだろうか」「みんなは進んでいるのに自分だけ止まっている」

という不安や焦りを感じやすい季節でもあります。

その気持ちは、周囲にはなかなか理解されにくいものです。

「置いて行かれた」という感覚から、深い孤独や自己否定の思いに苦しむこともあります。

——だからこそ、この春までに“心が落ち着ける居場所”を見つけてあげることがとても大切なのです。

🎓 通信制高校という選択、そしてその先へ

近年は、通信制高校を選ぶ方が増えています。

登校日が少なく、自分のペースで学べることは大きな魅力です。

しかし、実際にはその途中で通えなくなったり、

卒業後に再びひきこもってしまうケースも少なくありません。

私たちは、こうした状況を「問題の先送り」ではなく、

「次の一歩を見つけるための大切な時間」と考えています。

この3年間をどう過ごすかで、その後の人生の流れは大きく変わります。

周りと関わるのが苦手だからこそ通信制高校を選ぶとしても、

最終的には人と関わる力を少しずつ取り戻さなければ、社会の中で生きていくことは難しいと私たちは感じています。

では、どうすれば関われるようになるのでしょうか。

——その答えを、ご家族と一緒に考えていきます。

🤝 私たちができること

お子さんの性格やこれまでの歩みを丁寧にお聞きし、

「何から始めればよいか」「どんな環境なら前に進めそうか」を、

ご家族と一緒に整理していきます。

ご家族の方も、抱えてこられた不安や戸惑いを遠慮なくお話しください。

ご家族だけでは見つけにくい“次のステップ”を、私たちが共に探していきます。

ひとりで悩む時間を、少しずつ希望のある時間へと変えていくお手伝いをいたします。

さらに私たちは、一人ひとりに寄り添いながら、3年後・5年後の姿を見据えて必要なことを具体的に提案します。

必要であれば、通学に同行したり、就労の場に一緒に立ち会うこともあります。

徹底的に寄り添う伴走者として、そして現実的な道筋を示すメンターとして、

お子さんとご家族に寄り添い続けます。

全国どこでも訪問が可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

📞 お問い合わせ・お申し込み

電話:052-564-9844(一般社団法人青年生活教育支援センター)

メール:smilehousejapan@gmail.com

訪問対応地域:全国(北海道から沖縄まで)

対応スタッフ:青木 美久・吉村 敦子・他

一般社団法人 青年生活教育支援センター